인어공주는 어류일까 포유류일까

뇌를 채워줄 은덩어리 지식들 은근한 잡다한 지식입니다

일러스트를 이용해 최대한 쉽고 간단하게 내용을 전달하기 위해 노력하고 있습니다

많은 관심과 시청 부탁드리겠습니다

덴마크의 동화 작가 한스 크리스티안 안데르센의

대표작 중 하나인 인어공주

디즈니에 의해 애니메이션으로 만들어져

아주 많은 사람들이 알고 있는 작품이기도 하죠

그리고 실사화된 영화가 개봉하기도 했습니다

인어공주는 이름처럼 상체는 사람의 모습을

하체는 물고기의 모습을 하고 있습니다

그렇다면 여기서 한 가지 궁금증이 생깁니다

인어공주는 사람과 같은 포유류인 것일까요

아니면 물고기와 같은 어류인 것일까요

인어공주는 가상의 인물이기 때문에

그녀가 가진 모든 특징을 알 수 없어

분류를 정확하게 하는 것은 불가능합니다

그렇기 때문에 알려진 정보를 토대로

포유류인지 어류인지 알아보도록 하겠습니다

포유류는 피부가 털로 뒤덮여 있고

어류는 피부가 비늘로 뒤덮여 있습니다

인어공주의 몸에는 털이 없지만

찰랑이는 머리카락을 가지고 있습니다

머리카락 역시 털이라고 할 수 있기 때문에

포유류의 특징을 가지고 있다고 말할 수 있습니다

인어공주의 하반신은 물고기와 같은 모습을 하고 있습니다

애니메이션 속 인어공주는 비늘 표현이 되어 있지 않지만

포스터에는 비늘 표현이 확실하게 되어 있습니다

아마도 애니메이션에서는 매번 그릴 수 없기 때문에

생략된 것이 아닌가 생각됩니다

인어공주는 포유류의 털과 어류의 비늘을 모두 가지고 있으니

이것만 가지곤 어느 한쪽이 맞다고 말할 수 없을 것 같습니다

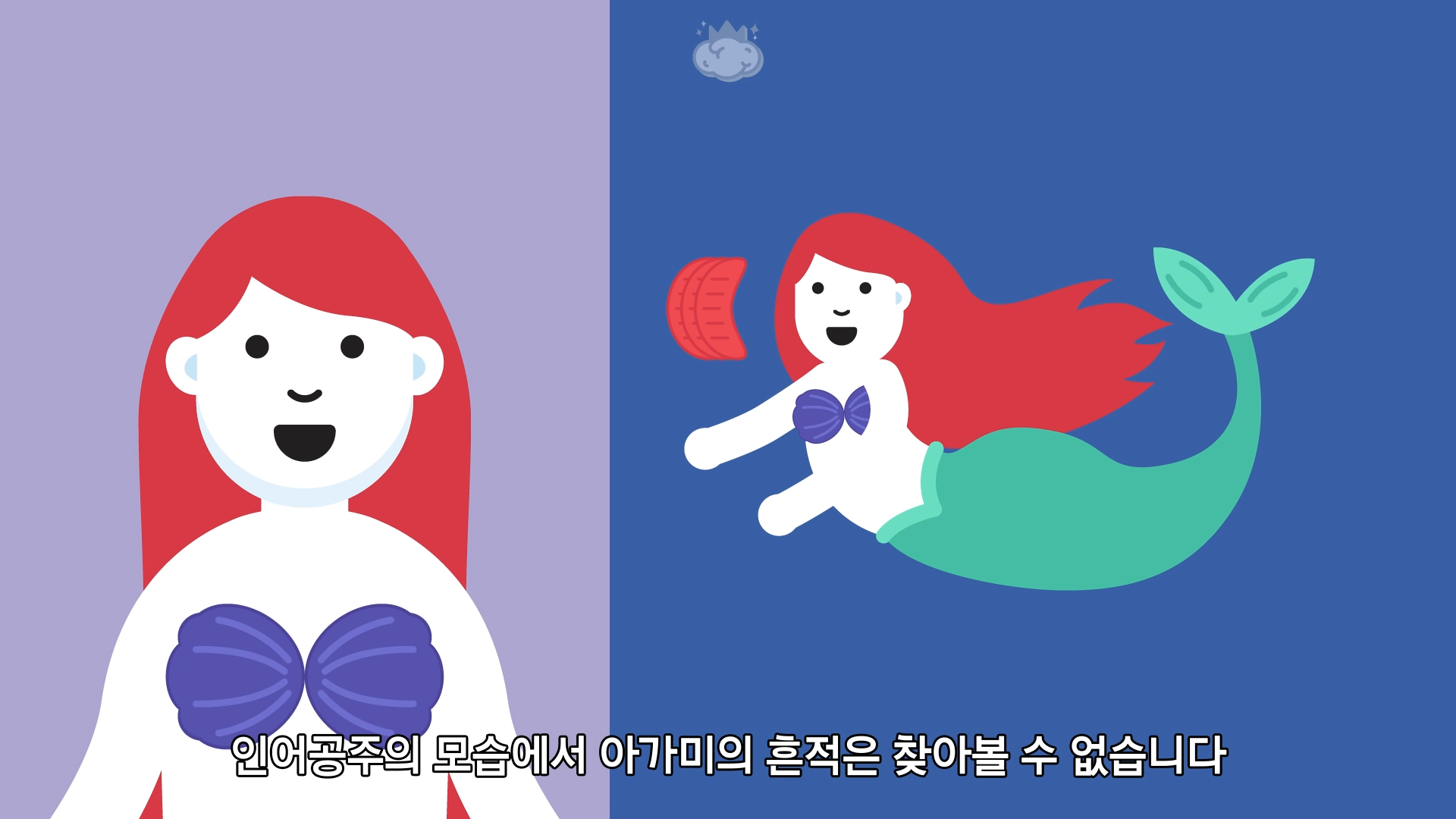

포유류는 폐로 호흡을 하고 어류는 아가미로 호흡을 합니다

인어공주는 물 밖에서도 호흡을 할 수 있는 것으로 봐

폐를 가지고 있다고 생각해 볼 수 있습니다

어류가 가지고 있는 아가미는 물속에 있는 산소를 흡수하는 역할을 합니다

입으로 물을 마시면 아가미로 전달되고

아가미에서 산소가 흡수된 뒤 나머지 물은 아가미로 방출됩니다

그렇기 때문에 아가미는 피부 겉에 있어야 합니다

인어공주는 물속에서도 호흡을 할 수 있습니다

그래서 아가미도 가지고 있다고 생각해 볼 수 있지만

인어공주의 모습에서 아가미의 흔적은 찾아볼 수 없습니다

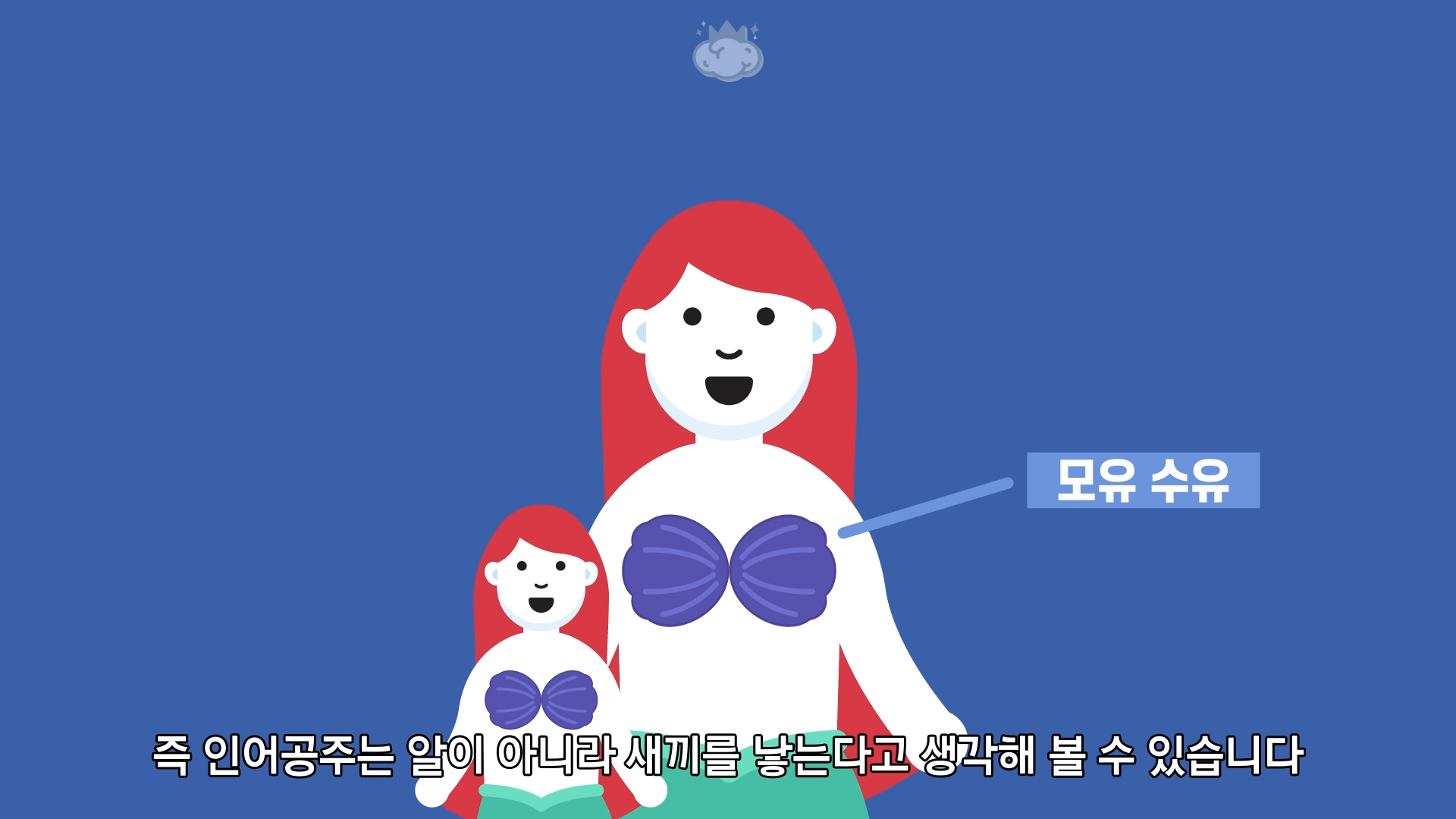

포유류는 새끼를 낳고 어류는 알을 낳습니다

작품 속 인어공주는 임신을 한 적이 없기 때문에

이것을 확인할 수 없지만

포유류는 새끼를 낳은 뒤 젖을 먹입니다

인어공주는 가슴이 있기 때문에

다른 포유류처럼 새끼에게 젖을 먹일 것입니다

즉 인어공주는 알이 아니라 새끼를 낳는다고 생각해 볼 수 있습니다

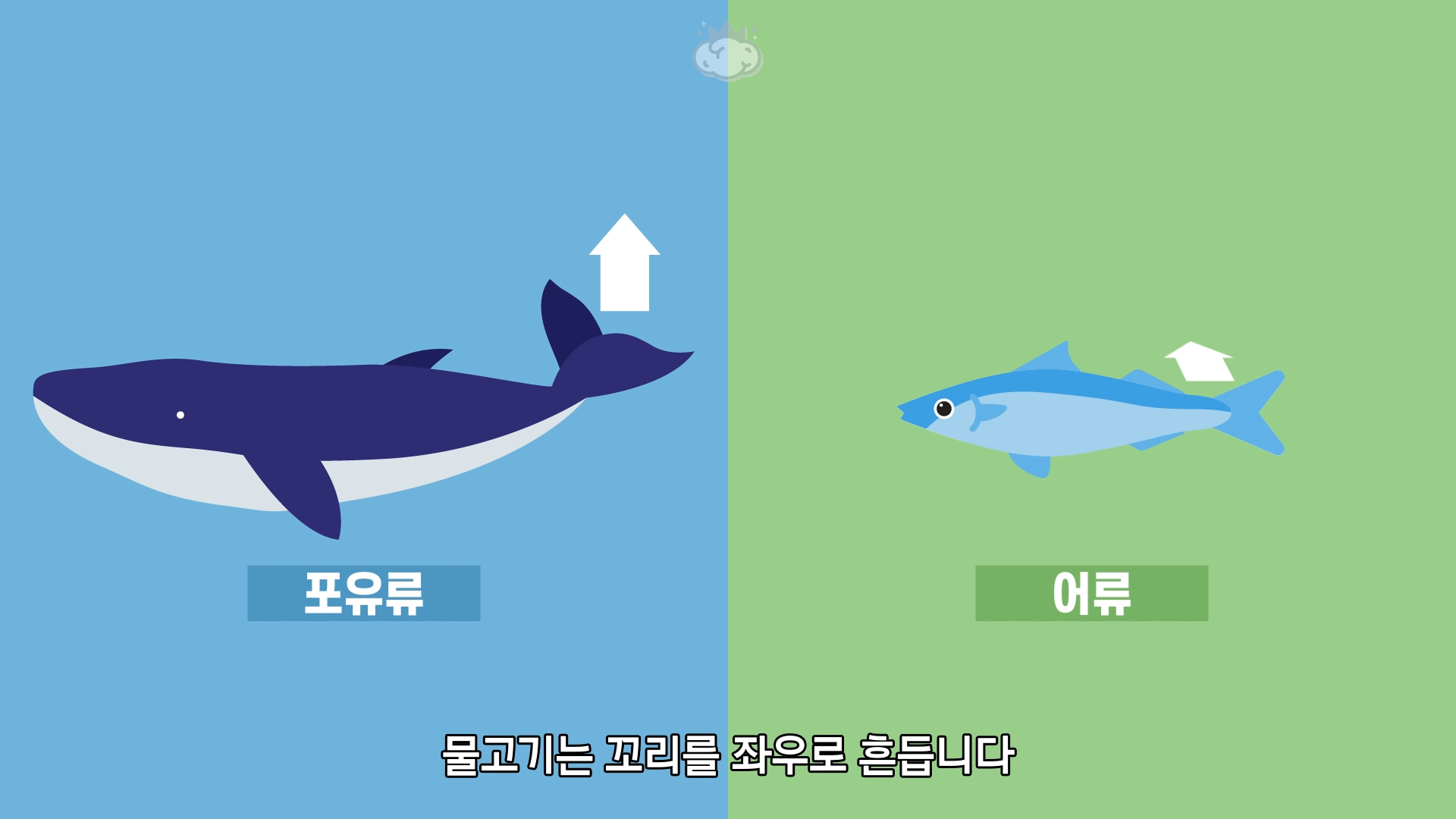

포유류와 어류는 뼈의 구조 차이 때문에

헤엄치는 방식이 다릅니다

물속에 사는 포유류인 고래는 꼬리를 위아래로 흔들고

물고기는 꼬리를 좌우로 흔듭니다

인어공주는 꼬리를 위아래로 흔들며 헤엄을 칩니다

포유류의 특징을 가지고 있다고 할 수 있죠

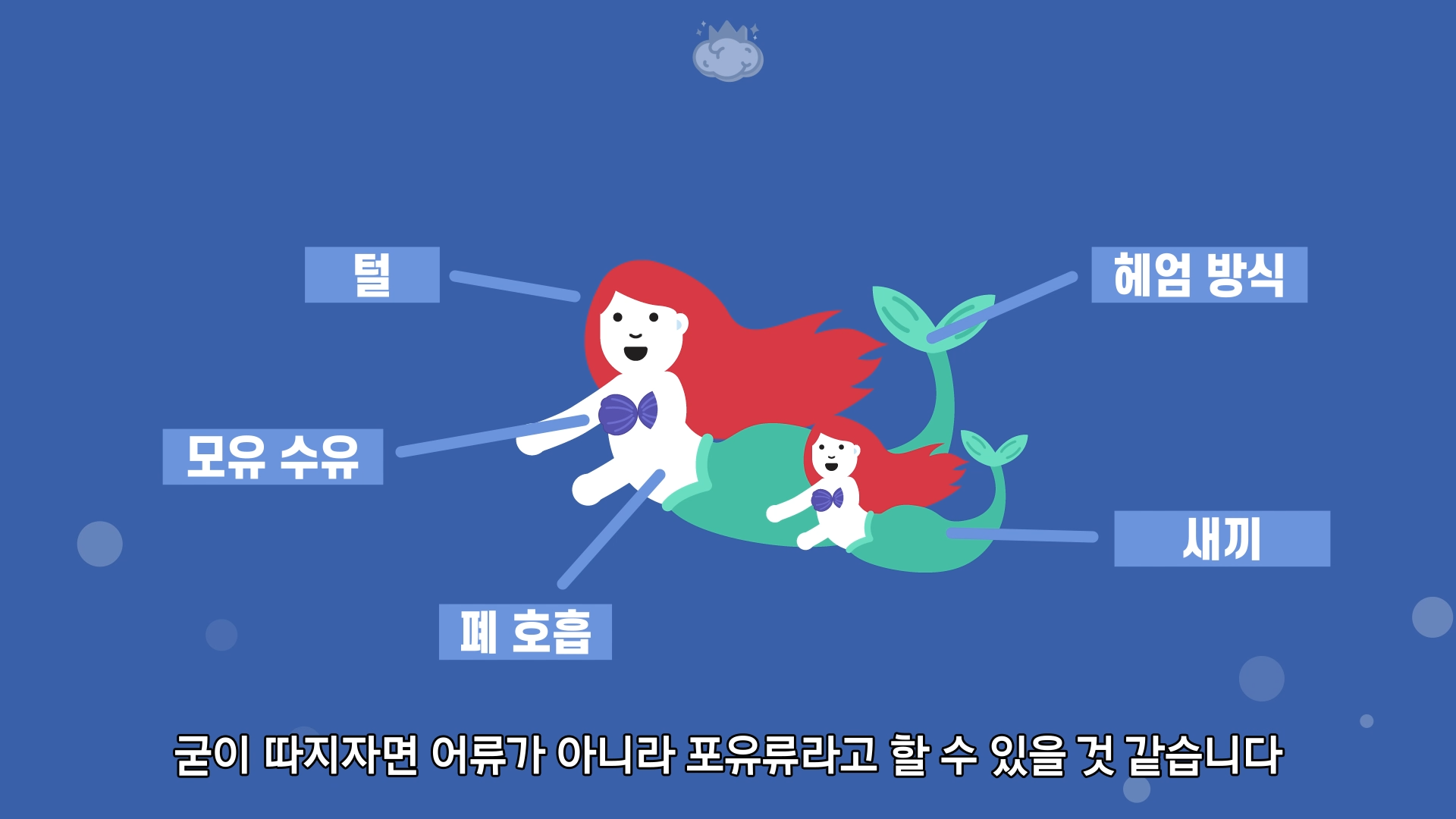

정리해 보자면 비늘을 가지고 있지만 털을 가지고 있고

폐로 호흡하며 꼬리를 위아래로 흔드는 인어공주는

새끼를 낳고 모유 수유가 가능할 것으로 예상되기 때문에

굳이 따지자면 어류가 아니라 포유류라고 할 수 있을 것 같습니다

인어공주는 그려진 이미지 때문에

사람과 물고기가 반반 섞인 것으로 인식되지만

특징들을 종합해 본다면 사람과 고래가 반반 섞인 게 아닌가 생각됩니다

'은근한 잡다한 지식 > 생활 잡다한 지식' 카테고리의 다른 글

| 이 물고기를 본다면 고환을 조심하셔야 합니다 (0) | 2023.06.08 |

|---|---|

| 알고 나면 충격적인 조폭들의 이름 짓는 방법 (0) | 2023.06.04 |

| 건물 옥상 바닥의 색깔은 왜 다 초록색일까 (0) | 2023.06.01 |

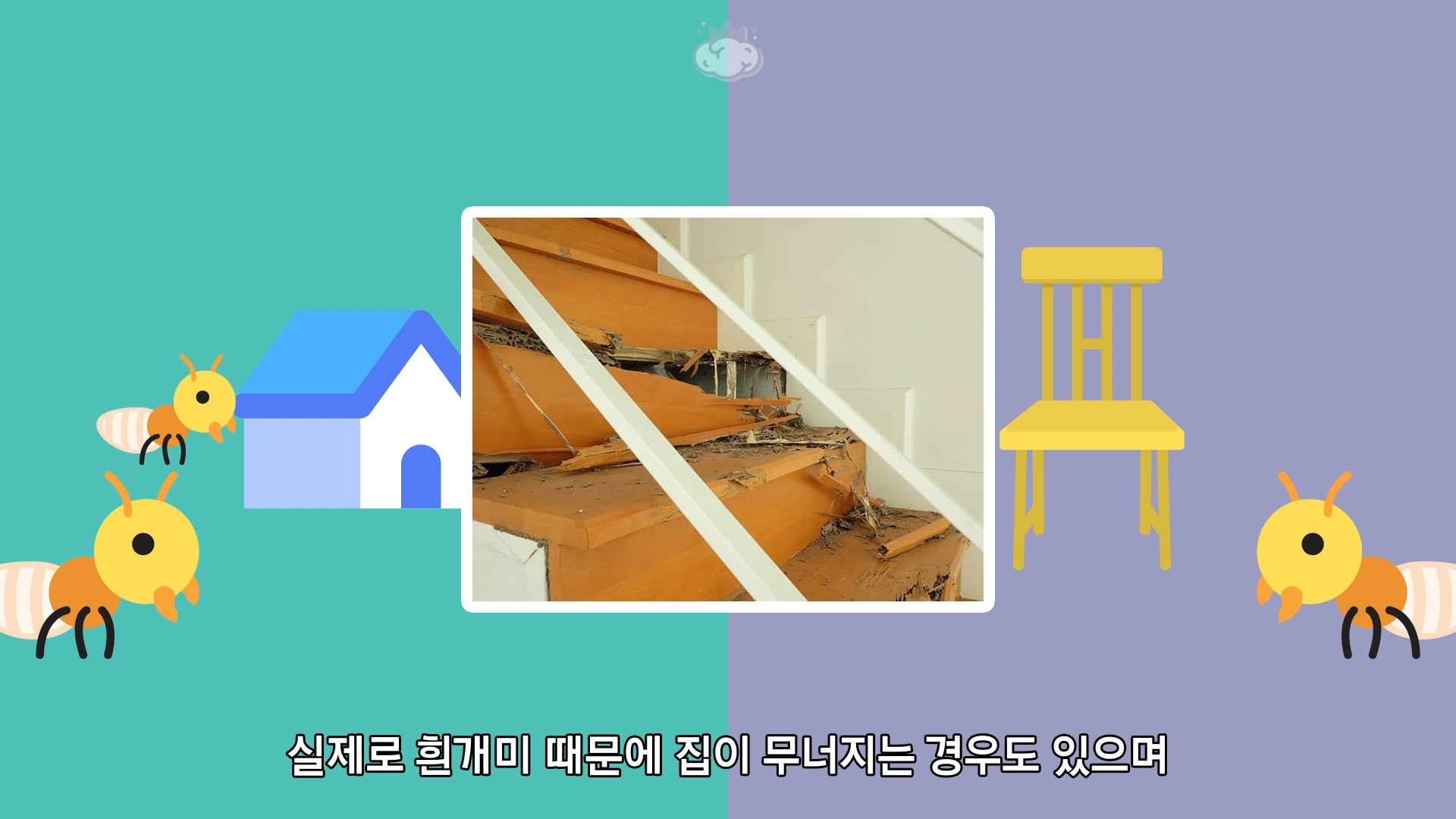

| 비상!! 집도 부수는 외래종 흰개미 대한민국 상륙? (0) | 2023.05.21 |

| 음료수는 캔에 담아서 파는데 왜 캔우유는 없을까 (0) | 2023.05.18 |

| 화재현장에 불법주차된 차량들 이젠 다 밀어버립니다 (0) | 2023.05.16 |