중국과 인도는 왜 이렇게 인구가 많을까

뇌를 채워줄 은덩어리 지식들 은근한 잡다한 지식입니다

일러스트를 이용해 최대한 쉽고 간단하게 내용을 전달하기 위해 노력하고 있습니다

많은 관심과 시청 부탁드리겠습니다

인구수에 대해 생각해 본 적 있나요

지구에 인간이 등장했을 때부터 지금까지

인구수는 꾸준하게 계속 늘어났습니다

지구의 인구는 기원전 1000년 1억 명을 넘긴 것으로 추측되고

1700년대 10억 명을 넘겼으며

1900년대에는 10억 명이 더 추가되어 20억 명이 되었습니다

지금은 지구 인구가 80억 명 정도 되는 것으로 알려져 있습니다

지구에서 인구가 가장 많은 나라는 인도로

14억 5천만 명 정도 되고

그다음으로 인구가 많은 나라는 중국으로

14억 2천만 명 정도 됩니다

이 둘을 합치면 약 28억으로

지구 인구의 35%를 차지합니다

중국과 인도의 면적을 합치면

지구 전체 육지 면적의 8% 밖에 안되지만

인구는 35%를 차지한다는 것이 놀라울 따름입니다

어떤 곳에 사람이 많이 모여 살기 위해서는

먼저 그곳이 많은 사람이 살기에 충분히 커야 하며

그곳에서 살아갈 수 있도록 식량이 많이 만들어져야 합니다

특히 과거의 인류는 농사를 지으며 살았기 때문에

많은 식량을 만들 수 있는 곳

그래서 많은 사람들이 먹고살 수 있는 곳으로 모여들었습니다

비옥한 땅이 있는 곳, 깨끗한 물이 흐르는 강이 있는 곳이

바로 사람들이 살기에 좋은 장소였습니다

중국에는 양쯔강, 황하, 흑룡강, 주강처럼

세계적으로 유명한 강이 많이 있습니다

인도에도 갠지스강, 인더스강, 야무나강처럼

세계적으로 유명한 강이 많이 있습니다

즉 중국과 인도에는 농사를 지을 수 있는

좋은 환경의 땅이 많이 있다는 것입니다

또 닭이나 소, 돼지 같은 동물을 가축화하는 것도

아시아에서 출발했다는 이야기가 있습니다

사람들이 먹을 수 있는 식량이 충분했다는 것이죠

이런 이유 때문에 아주 옛날부터

중국과 인도에는 사람들이 많이 살고 있었습니다

유럽은 밀을 주식으로 합니다

반면 아시아는 쌀을 주식으로 하죠

어떤 지역에서 사용 가능한 자원으로

얼마만큼의 인구를 부양할 수 있는지 나타내는 것을

인구 부양력이라고 합니다

쌀은 밀보다 생산량이 높고 더 많은 칼로리를 만들어 냅니다

그래서 쌀은 밀보다 인구 부양력이 높습니다

다시 말해 아시아는 쌀을 주식으로 했기 때문에

많은 사람들이 먹고살 수 있었다는 것입니다

게다가 쌀은 노동력이 투입되는 만큼

수확량도 커진다는 특징을 가지고 있습니다

쌀농사를 짓기 위해 자식을 많이 낳게 되고

이것은 노동력이 되어 더 많은 쌀을 만들어내니

또 자식을 낳는 선순환이 이루어져

인구가 더 많아지게 되었습니다

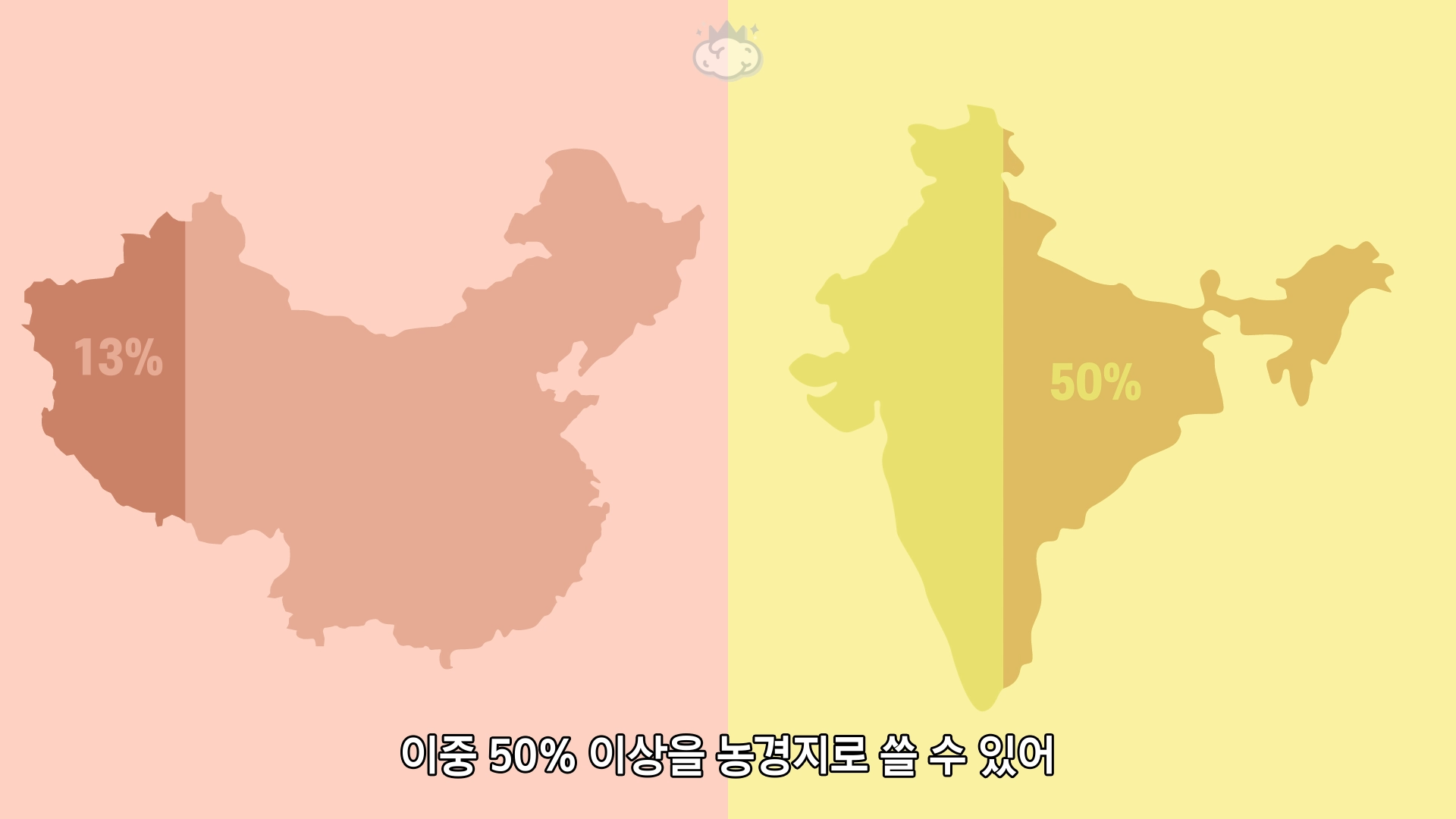

중국의 국토 면적은 세계에서 네 번째

이중 13%를 농경지로 쓸 수 있고

인도의 국토 면적은 세계에서 일곱 번째

이중 50% 이상을 농경지로 쓸 수 있어

식량도 많이 나오는 곳입니다

실제로 중국과 인도는 세계 쌀 생산량의

절반을 차지하고 있습니다

인간이 등장한 이후로 수많은 전쟁이 있었고

각종 전염병으로 인구수가 줄어드는 일이 있었지만

중국과 인도는 처음부터 많은 사람들이 살고 있었고

식량도 많이 만들어지는 곳이기 때문에

다시 인구가 쉽게 늘어나게 되었고

지금처럼 전체 인구의 35%를 차지하게 되었습니다

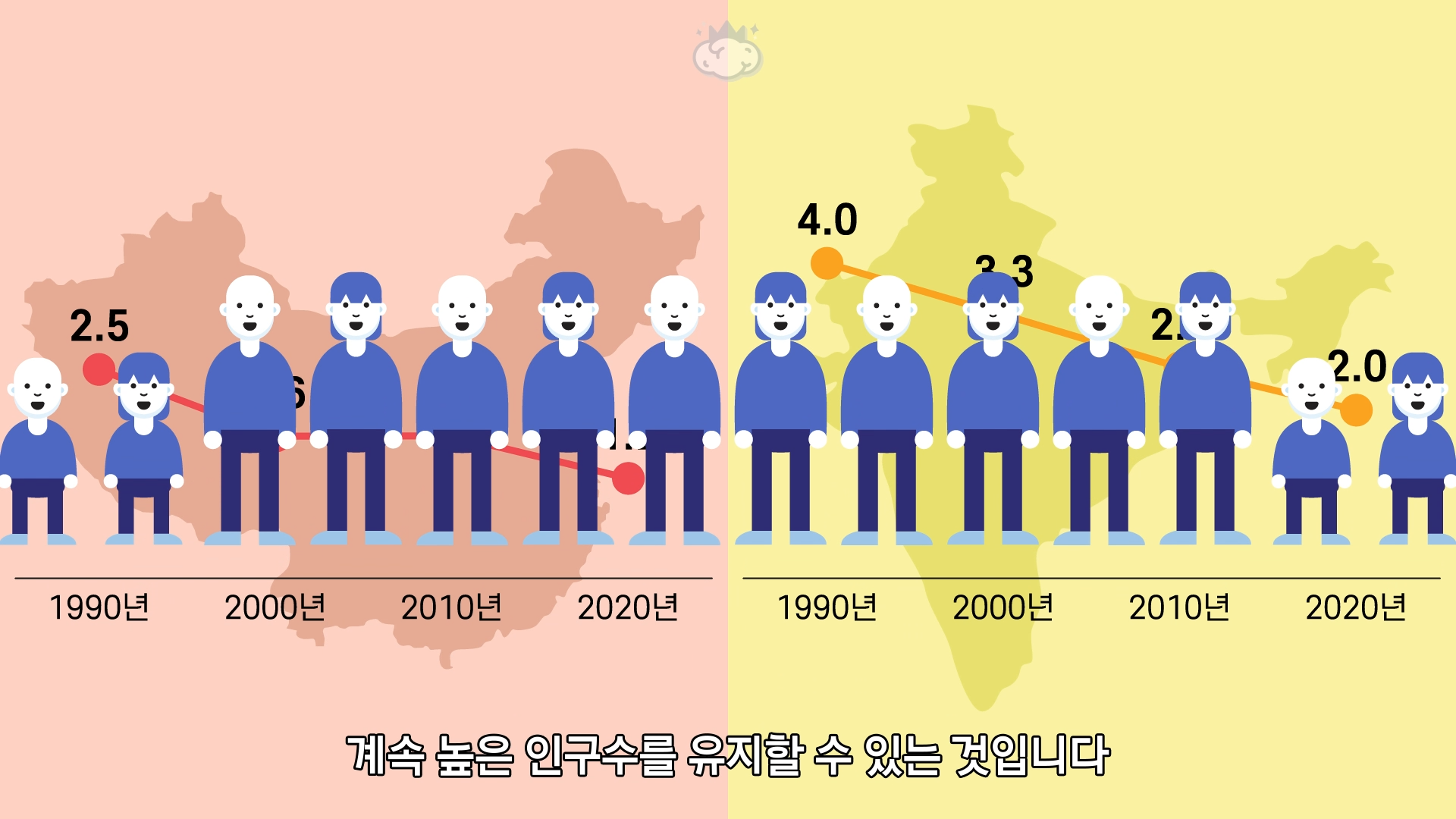

현재는 전 세계적으로 출산율이 떨어지고 있습니다

이것은 중국과 인도도 마찬가지이죠

하지만 이들은 워낙 사람이 많이 있어

계속 높은 인구수를 유지할 수 있는 것입니다

'은근한 잡다한 지식 > 역사 잡다한 지식' 카테고리의 다른 글

| 중세 수도자들은 왜 정수리만 빡빡 밀고 다녔을까 (0) | 2025.03.30 |

|---|---|

| 인류 역사상 가장 황당한 전쟁 무기 (0) | 2025.03.09 |

| 유럽은 왜 화장실도 별로 없고 사용할 때 돈을 내야 할까 (0) | 2025.02.09 |

| 을사늑약, 120년 전 모든 걸 끝내버린 불평등 조약 (0) | 2025.01.02 |

| 모든 약의 영웅이라고 불리던 약의 몰락 (0) | 2024.10.24 |

| 이순신은 왜 왜는 간사스럽기 짝이 없어~ 이런말을 했을까 (0) | 2024.08.15 |